関電不動産開発株式会社 様

所在地: 大阪・北区

分野・業種: 不動産

研修参加人数: 50人未満

実施年月: 2025年

開催エリア: 関西

[ 話をお伺いした方 ]

- 研修企画実施メンバー

- 人権啓発推進プロジェクト リーダー/総務部 法務グループ長:上原琢嗣さん

- チーフリーダー:竹中宗一郎さん

- リーダー:西村龍さん

- リーダー:門馬千恵さん

「現場のストーリーで知るアクティブバイスタンダー」特集の第1弾は、関電不動産開発株式会社様の取り組みを紹介します。

年々、社会問題としても注視されるようになったハラスメント問題。アクティブバイスタンダーの研修を採用した同社では、どんな成果や気づきがあったのでしょうか。

研修担当者の方々に、導入の経緯や受講者の感想をお伺いしました。

白黒つけられない場面でこそ問われること

「研修をただ重ねても、残念ながらハラスメントを完全になくすことはできません。実効性のあるハラスメント研修、もっと根本的に違うアプローチが必要だと感じていました」――。

アクティブバイスタンダー研修を導入したきっかけについて、関電不動産開発株式会社(大阪市北区)・人権啓発推進プロジェクトのリーダー、総務部法務グループ長の上原琢嗣さんはこう語ります。

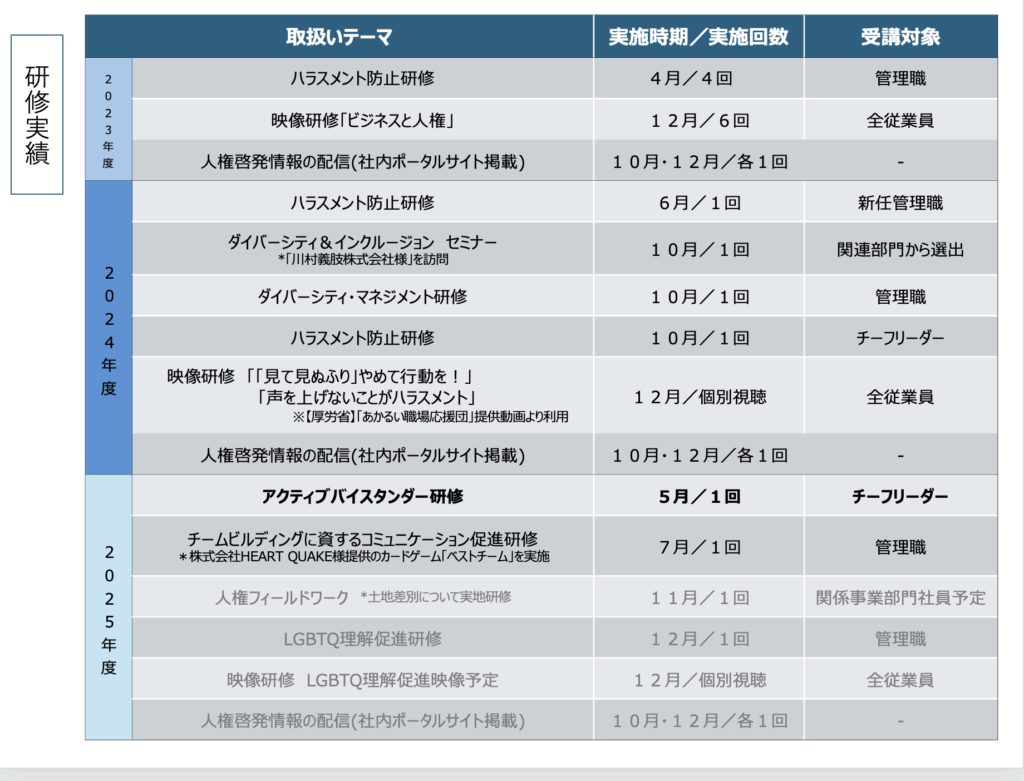

同社は、人権啓発推進プロジェクトを立ち上げ、これまでにも多様性やハラスメントに関する研修をさまざまに行ってきました。不動産デベロッパーとして土地差別問題への正しい理解と対応をすすめていくこと、ひいては様々な人権にかかる意識の向上は、経営上の重要なテーマとして捉えています。

同社ではハラスメント研修というと、社員からは「何をしたらアウトなのか。具体的に教えてほしい」といった要望が寄せられることがありました。しかし上原さんはハラスメントを予防するのに「これがハラスメントです」と線引きすることはあまり意味がないと指摘します。

上原さん:「線を引いてしまうと、逆に『これならセーフだ』という言い訳を加害者に与えかねません。ハラスメントの中でも、怒鳴ったり暴言を吐いたりといった典型的なパワハラは、世間でも周知され理解されるようになってきました。しかし実際には、“グレーゾーン”の言動の扱いが難しい。グレーなだけに加害者も被害者もハラスメントだと意識しにくく、被害者もどう訴えればよいか分からないからです。そうした問題に対して、アクティブバイスタンダーは加害者・被害者という立場から離れて、第三者としていろんな役割を果たすことができるという視点に立っている。非常に意味があると感じ、やってみることにしました」

上原さん自身も、アクティブバイスタンダーの「第三者が介入することで、解決を進めていくことができる」というアプローチは新たな気づきだったと言います。さらに、「従来のコンプライアンス研修やハラスメント研修と違い、(ハラスメントの場面に遭遇した時の)自分の立ち居振る舞いや立ち位置みたいなものに、名前がついた気がします」とも語られました。

このアクティブバイスタンダーという考え方と研修の存在を最初に見つけたのは、人権啓発推進プロジェクトの一員であり、法務グループ・リーダーの門馬千恵さんでした。

門馬さん:「アクティブバイスタンダーという言葉は、さまざまな研修を探している中で初めて知りました。調べるうちに、これは弊社に必要だと考えました」

「あれもそうだった」という気づきが重要

今回の受講対象は、いわゆる中堅層で管理職と一般社員の間に立つ層を中心に選別されました。バイスタンダーとして最も動きやすい立場にいると考えられるからです。

上原さん:「実施にあたっては、初めての開催なので多少の不安の声は当然ありましたが、とにかくやってみようと」

人権啓発推進プロジェクトの一員として研修を企画した側であり、自身も研修を受講した法務グループ・チーフリーダーの竹中宗一郎さんは研修について、「自分のグループも他のグループも、議論が活発に行われていた」と振り返ります。

竹中さん:「グループワークでさまざまな事例問題を出していただきましたが、典型事例をベースに微妙な事例=グレーゾーンのハラスメントについて話し合えたことが非常に印象に残っています。微妙な事例は匿名性の問題があり、会社からは紹介しにくいところがあります。

しかし、『あれもそうだったよね』『こういうことがあった』と話し合うことができました。

加えて、普段は助ける方法までは議論することは少ないため、非常に良い気づきになりました」

開催後の受講者アンケートにもポジティブな感想の声が多く寄せられました。イントラネット上で当日の写真素材とともに、アクティブバイスタンダーの研修を実施したことを紹介したところ、受講していない社員からも「良い取り組みだと思う」との声が聞かれたそう。

他にも、同社では全社員対象にサステナビリティ・アンケートとして、会社の事業などに関する幅広いアンケートを実施。その中のハラスメントに関する質問では、「自分はアクティブバイタスタンダー研修を受けてないけれども、同じ部署の人が研修を受けたと聞き、非常に良い取り組みだなと思った」といった反応がありました。自由記述の欄にも、「傍から見ても良いアイデアだと思う」といったコメントが見受けられたとのことです。

実際に本人が研修を受けていなくても、社内のメンバーがアクティブバイスタンダーの研修を受けたことを知ることで、他の社員にとっても安心感につながります。グレーゾーンの被害にあった場合に「これはハラスメントだとわかってもらえるかもしれない」「相談しても良いかもしれない」と思えるからです。同社においても、研修を受けた社員だけでなく、受けていない社員にもアクティブバイスタンダーという考え方が少なからず認知されたとのことです。

組織を守る人権意識

近年、フジテレビの性加害問題や甲子園出場校でのいじめ問題など、組織・団体におけるハラスメントは喫緊の課題として注視されています。企業の取り組みや事後対応のあり方についても社会から厳しい目が向けられるようになりました。また、投資の世界でも「人権デューデリジェンス」の重要性は年々高まっています。人権への取り組みは企業の社会的責任にとどまらず、投資判断の基準としても問われる時代。より高度な取り組みが求められることを、同社も強く意識しているといいます。

同社は、そもそも「一人ひとりが輝く」というビジョンを掲げています。

上原さん:「ハラスメントのない、心理的安全性が確保された職場を構築することは、一人ひとりの安心や輝きにつながり、結果的に会社の業績にも結びついていく。そのためにも、ハラスメントを起こさない・起こさせない研修を継続することが大事です。ハラスメント研修を通じて社員が意識を高めることは、企業全体を守ることにもつながります」

上原さん:「多様性を受け入れ、それを強みとして打ち出していく段階までは、まだなかなか至っていません。ただ、社員一人ひとりの意識を高めることで、いずれは強みとして活かせるようにしていきたい。人権啓発推進プロジェクトでは、今後もハラスメント防止やダイバーシティに対する理解を、さまざまな研修を通じて進めていく予定です。まずはネガティブな要素を除く研修を行い、そこからさらにポジティブなものへと転換できれば、より先進的な会社の取り組みになるのではないかと期待しています」

さらに、

上原さん:「ハラスメント問題を起こしてしまう人は、必ずしも悪意を持っているわけではありません。多くの場合、上下関係が硬直した組織の中で、上に忖度したり、周囲の雰囲気に流されたりするうちに、自分の言動を客観的に振り返ることができず、結果としてハラスメントに発展してしまうのです。結局のところ、問題の背景には組織内のコミュニケーションのあり方があり、それをどう改善するかが大きな課題だと考えています」

と指摘します。

その解決のための立ち居振る舞いを学ぶのがアクティブバイスタンダーです。この学びをさらに活かすために、今後はチームビルディングや、安心・安全を確保するコミュニケーションの大切さについても深めていきたいとのことです。

関電不動産開発株式会社様 人権啓発推進プロジェクトチームのみなさま

ハラスメント研修への思い

ハラスメント対応は社員への安全配慮義務であると同時に、その対応への遅れは経営の根幹を揺るがすリスクを含んでいます。当社は『一人ひとりが輝くコミュニティであふれる社会』をビジョンに掲げ、風通しのよい組織づくりを目指しています。その一環として、社員一人ひとりのインテグリティを高めるために、ハラスメント防止研修を継続して実施しています。

関電不動産開発株式会社 福本 恵美社長

ー この記事は、弊協会の依頼により、記者が取材を行い執筆したものです。ー